Die Werthmühle (Biotop)

In der Gemarkung Etzleben, im Rieth der Unstrut und in dem Dreieck Etzleben- Büchel- Kannawurf gelegen, trifft man auf die Wüstung und das heutige Biotop „Werthmühle“, gelegentlich auch Wirth- oder Wörthmühle genannt.

Die 1348 erstmahlig erwähnte Werthmühle war dereinst mit einer Mühle für Getreide und einer 1848 erbauten Ölmühle, sowie Stallungen und Wirtschaftsgebäuden versehen und vollständig nach Westen von der seinerzeit noch ungebändigten Unstrut und ansonsten von einen Mühlgraben eingefasst.

Durch die jeweiligen Müller waren insgesamt sieben Brücken, darunter auch die heutige Brücke des Unstrut- Radwanderweges bei Büchel (die Schafsbrücke), sowie das Griefstedter und das Werthmühlen-Wehr zu unterhalten. Die Mühle selber war nur über unbefestigte Wege, sowohl von Etzleben, als auch von Büchel und Kannawurf zu erreichen. Pläne zur Befestigung der Wege fanden bei der Gemeinde Etzleben aufgrund der Kosten kein Gehör und führten regelmäßig zu Verstimmungen.

Darüber hinaus war die Mühle auch über eine 1931 durch den Müller erbaute Eisenbrücke über die Unstrut von Kannawurf zu erreichen, welche aus Trägern des seinerzeit geschlossenen Kalischachtes Oldisleben errichtet wurde. An die alte Brücke erinnern heute nur noch die Widerlager aus Stein und ein eingewachsenes Verkehrsschild am ehemaligen Standort der Brücke.

Erstmalig 1348 als „ werd mullin“ in einer Urkunde des Klosters Kapelle erwähnt, wird schon 1355 von der „Wertmüllen“ gesprochen. Mit dem Beginn der Elektrifizierung und dem Anschluss der umliegenden Ortschaften an das Stromnetz, war es den Bauern nun möglich, das für ihr Vieh benötigte Schrot selber, sowie wesentlich schneller und kostengünstiger zu mahlen. Für die Müller der Umgebung, so auch für den Werthmüller und auch den Teichmüller brach damit ein einträglicher Geschäftszweig weg.

Letztendlich wurde unter dem Müller Hermann Rosenblatt die Werthmühle 1911 grundlegend saniert, die Fundamente der Mühle erneuert und ein Turbinenhaus in den Lauf der Unstrut gebaut. Anstelle des alten Wasserrades wurde die Mühle nun von einer 35 PS- Francis-Schachtturbine angetrieben Zum vorgesehenen Einbau einer zweiten Turbine wurde nie eine Baugenehmigung erteilt, obwohl das Turbinenhaus hierfür vorbereitet war und sich der Müller stetig bemühte.

Mit der Turbine wurden über Transmissionen zum einen die Mahlwerke angetrieben und zum anderen aber auch Strom für den Eigenbedarf und für die umliegenden Orte erzeugt. Die Reste der Turbinenwelle sind heute noch sichtbar in die Ruinen des Turbinenhauses eingelassen. Dem aufmerksamen Beobachter werden auch nicht die gemauerten Lagerböcke der Antriebswellen im Gesträuch rechts des Turbinenhauses verborgen bleiben. Die Turbine selber wurde nach den Angaben der letzten Müllerin nie entfernt. Die Getreidemühle war nach dieser grundlegenden Sanierung im Jahr 1911 für eine Vermahlleistung von 5 Tonnen je Tag ausgelegt und mit fünf Walzenstühlen, drei Schrotgängen, einer Haferquetsche, Plansichtern und Mehlmischmaschinen versehen.

1929, mit dem Biegentausch, legte die Kirchengemeinde von Etzleben und der Werthmüller Hermann Rosenblatt einen seit Urzeiten schwelenden Grundstücksstreit um die Nutzung der sogenannten Großen Biege bei. Die in der Biege liegenden Grundstücke befanden sich im Gemeindebesitz und waren zum Leidwesen des Müllers ausschließlich über das Grundstück der Mühle begeh- und befahrbar. An die Große Biege erinnern heute nur noch die Gemarkungsgrenzen, Flurstücke und Altarme, welche den ehemaligen Lauf der Unstrut anschaulich dokumentieren.

Mit umfangreichen Meliorationsarbeiten zur Bekämpfung der immer wiederkehrenden und auch verheerenden Hochwasser an dem Bett der Unstrut und der damit einhergehenden Begradigung des Flusslaufes in den Jahren 1968/69, wurde das Ende der Mühle eingeläutet.

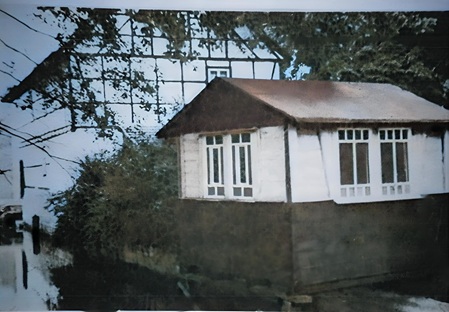

Die Werthmühle wurde im Zuge dieser Begradigung wie viele andere Mühlen (so auch die Gorslebener Mühle - siehe Bild links) von den treibenden Wassern der Unstrut getrennt. Ein gewerblicher Mühlenbetrieb war nun nicht mehr möglich und musste eingestellt werden. Nach einen tödlichen Motorradunfall des letzten Müllers 1969 wurden die Gebäude der Werthmühle, anschließend nur noch wenige Jahre zu Wohnzwecken genutzt, im Jahr 1972 letztendlich aufgegeben und nach Verkauf an die Wasserwirtschaft der DDR abgebrochen. [das Ende der Werthmühle]. In den folgenden Jahren bis zur Wende 1990 wurde das Mühlengrundstück und besonders die Mühlgräben durch die Einwohner der umliegenden Ortschaften als Schuttlage genutzt und so teilweise verfüllt. Erst durch entschlossenes Handeln einer Etzlebener Bürgerinitiative wurde die Werthmühle, wie auch das Tannenwäldchen als Quelle der Teichklinge an der Bundestraße B85 Richtung Hemleben, zu einem Biotop erklärt und unter Schutz gestellt. So konnte die Natur im Laufe der Jahre die Mühle zurückerobern und vielen heimischen Tieren und Pflanzen einen optimalen Lebensraum schaffen.

Heute erinnern neben den gewaltigen Betonfundamenten der Turbinenanlage und den Fundament- und Kellerresten der ehemaligen Getreidemühle an den einstigen Mühlenbetrieb. Die alten, von imposanten Bäumen gesäumten Wege und von der Natur zurückeroberte ehemalige Lauf der Unstrut und des Mühlgrabens erinnern an die vergangenen Zeiten. An Himmelfahrt 2012 verstirbt die letzte Werth-Müllerin im gesegneten Alter und hinterlässt umfangreiche Berichte ihres Großvaters Hermann Rosenblatt, von denen auf etzleben.de auch einige veröffentlicht sind.

Seit 2018 lädt auch eine privat finanzierte Waldschenke zum Verweilen ein und bietet Schutz bei einen unerwarteten Regenguß. Regelmäßig wird die Werthmühle für Wochenend-Camps, sowie Feiern genutzt und ist Ziel von Ausflügen. Die Pflege hat sich mittlerweile Familie Schramm aus Etzleben auf die Fahne geschrieben.